当前位置: 广州婚姻律师网 > 收养继承 >

论继承法的修正

继承法是历史范畴。从初民社会的血族继承到封建社会的宗亲继承,再到现当代社会的近亲属继承,演绎着继承制度由身份向人格的位移。从男性优于女性的继承立法到男女两性平等的继承立法,彰显着继承制度由性别排挤向性别平等的努力。从《中华人民共和国继承法》(简称《继承法》)的制定到《继承法》的修正,承载着特定历史背景下继承法的价值追求与道德判断,孕育着体系建构温床与制度改革基础。正所谓:“法制者,道德之显尔;道德者,法制之隐尔”。[1]

一、继承法的体系设计

继承法的体系设计,围绕着法定继承与遗嘱继承的效力区分关系而渐次展开,是继承法的制度修正与价值观照的基点。实施了近30年的《继承法》,超越了传统继承法的固有特质——重法定继承、轻遗嘱继承,建构了法定继承与遗嘱继承并重的制度体系,体现出对本土继承文化的价值尊重,展现出解决具体问题的立法情怀。

伴随《继承法》的修正,《继承法》的体系设计面临多元价值审视。《〈中华人民共和国继承法〉修正草案建议稿》(简称《建议稿》),[2]以“制度衔接紧密、规范相互辅助、内容紧密融合”为体系建构目标,将《继承法》界定为五章制:总则、遗嘱、法定继承、遗产的处理、附则,计94条。将遗嘱置于法定继承之前,基于以下动议:一是观念昭示。既要彰显私权保护和守望意思自治的理念,为遗产继承提供充分依据;也要鼓励民众通过遗嘱,“安排遗产归属,避免出现无人继承又无人受遗赠的遗产,以起到法律的引导示范作用。”[3]二是效力把握。在传统继承法中,法定继承是常态,遗嘱继承属非常态。即便是有限的遗嘱继承的效力认定,也以法定继承的效力规则为制度内涵,故传统继承法的体系建构以法定继承为核心。及至近现代,传统继承法的体系格局遭遇继承观念变迁的冲击——法律尊重和保护被继承人的意志自由,法定继承的适用受遗嘱继承的限制,即遗嘱继承优于法定继承。按照自然法学派的主张,继承法关于法定继承的规定,可被视为法律在通常情况下对被继承人处分遗产的一般意思推定,是无遗嘱继承时的补充。[4]三是体例借鉴。基于遗嘱继承优于法定继承的立法通例,《俄罗斯民法典》、《越南民法典》、《纽约州民法典》均将遗嘱置于法定继承之前。《继承法》的修正及《民法典·继承编》新架构的确立,呼唤继承法体系建构的适用性、严谨性与科学性,故采用立法通例,有助于实现遗嘱效力,进而实现被继承人真意处分遗产的愿望。四是制度衔接。法定继承作为无遗嘱继承的方式抑或补充,具有与遗嘱继承并行不悖的功能——协调个人、他人与社会的利益。将遗嘱与法定继承进行次序安排,既利于继承效力的判断、继承方式的选择,也利于实现对被继承人意志的拟制与抑制。

二、继承法的制度修正

《继承法》修正,重在制度改革。继承法的制度改革,重在突破《继承法》的掣肘——总则零乱、遗嘱弱化、法定继承薄弱、遗产处理欠缺;意在实现《继承法》的体系化设计、制度化追求及理论化创新。《建议稿》发扬继承立法传统,对相关制度进行了改革与突破,有助于《继承法》的制度完善。

(一)总则:兼顾传统与现实需要

城乡居民收入的稳定增长,生活方式与生活水平的明显改观,财富观念与继承伦理的渐趋多元,使继承关系渐呈如下特征:继承客体表现为种类繁多的生产资料和生活资料;继承关系面临继承人及其与他人之间的利益协调。总则作为《继承法》的理念之基,具有引导与昭示、规范与警示的功能。故在保留《继承法》切实可行的既有规定外,还应规制继承原则、界定遗产范围,以应对时代变迁与继承需要。

1.明确继承原则,彰显继承宗旨。关于《继承法》基本原则,学界素有争论。产生争论的原因,在于“继承法中并没有明确标明,因此学者中对继承法有几条基本原则的认识不完全一致。”[5]为强化继承法的功能与宗旨,结合司法实践经验,将内蕴于《继承法》诸规范中的继承精神,以“继承的原则”加以规制——保护私有财产继承权,继承权男女平等,养老育幼、照顾病残,互谅互让、和睦团结,权利义务相一致,[6]在于为继承行为“立法”。因为,“人是生而自由的,但却无往不在枷锁之中。”[7]合法的继承行为,即“真正自由的道德行为就是出于自觉、自愿,具有自觉原则与自愿原则统一、意志和理智统一的特征。”[8]

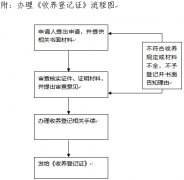

《收养登记证》办理程序

《收养登记证》办理程序