当前位置: 广州婚姻律师网 > 收养继承 >

用科学发展观统领收养工作实践

围绕“ 落实以人为本理念,推动收养工作科学发展”目标,本着找准问题、为下一步制定和修改相关政策、促进收养工作健康发展提供思路的目的,近期我们赴重庆、湖北等地对收养工作进行专题调研。

一、当前收养工作的特点和存在问题

经过十来年的努力,收养工作从过去不成熟逐渐走上专业化的轨道。涉外送养的工作重心从单纯追求送养数量向送养儿童养育质量和申报材料的规范转变,国内收养也开始向提高收养登记率方向努力,许多地方开始注重业务培训工作,增强责任意识,收养工作已经进入规范阶段。但近几年收养工作也出现了一些新的特点:福利院中正常的孤弃儿童总数逐年减少,残疾儿童的比例不断提高;涉外收养登记数量急剧下降,国内收养热情不断升温;国内收养捐助资金大有超过国外收养家庭捐赠资金的势头;合法收养限制过多反而促使非法事实收养不断发生。收养工作主要存在如下问题:

一是用收养躲避超生处罚。近几年,一些超生当事人将收养作为逃避计划生育的幌子,名为收养实为超生,使收养变得混浊不清,而政府执法仍有许多不尽如人意的地方。

三是有些基层单位未能认真履行法定职责。《收养法》规定社会福利机构是弃婴唯一的法定送养人,但调研时发现,有的省级福利机构几年来极少能收留到发育正常的弃婴,区县儿童福利机构则因经费等原因将弃婴直接寄养在民间,而寄养是因福利院床位紧张等不得已的办法,对儿童的健康成长并非十分有利,且极易造成“假寄养,实超生”的状况。

四是“事实收养”遗留的问题亟待解决。多年来,各地已形成相当数量“ 事实收养”,有的拾荒者收养十几个孩子。目前,这些儿童有的已到了上学、甚至成人的年龄,但仍然没有合法身份,不仅各种合法利益得不到保护,也给社会管理留下极大隐患。

二、收养问题原因分析

收养法律普及面不广。《收养法》只是针对部分特殊群体的法律,许多人对之本来就不甚了解,一些领导干部对政府所应承担的法律职责不十分清楚,群众依法收养的意识不强,很多人根本不知道合法收养的成立要件,发现了弃婴也不知该如何正确处理,给日后办理收养登记造成了许多困难和难题。

现行政策法规中的部分条款滞后。许多规定都是较早前制定的,有许多已经过时不适应新形势发展需要,常常束缚工作的健康发展。如有的计生部门不愿与当事人签订不违反计划生育规定的协议;许多当事人不能准确说出捡拾的具体情况,公安部门不出具证明,无法办理收养登记;主要采取由福利院或收养中心主导收养配对,而配对采取按收养人和被收养儿童顺序进行,收养当事人没有话语权和定向收养的权利,这就使那些在办理收养登记之前已经通过寄养、助养等方式与儿童产生了浓厚感情的家庭,因担心无法继续收养而拒绝登记。

部分实体规范缺乏实施细则,可操作性不强。近年来,民政部出台了《收养登记工作规范》、《中国公民收养子女登记办法》等文件,进一步规范了登记工作流程。但对于程序之外的实体规范,尚缺少细化规定。例如《收养法》第六条关于收养人应具备的条件中,要求收养人必须“ 有抚养教育被收养人的能力”以及“ 未患有在医学上认为不应当收养子女的疾病。”上述两个条件,均为法律的强制性规定。但由于相关部门缺乏进行科学界定的专业人才和技术手段,因此至今未出台具有可操作性的细化规范。既缺乏鉴定标准,也缺乏公正、科学的第三方认证机构。收养人能力证明也因为评估标准的缺失,各地做法差异很大,再加之相关单位出具证明的随意性,导致一些儿童被不切实际的家庭收养,收养后又申请享受低保等情况发生,甚至一些毫无生活来源、需要政府救济的人员,还利用收养儿童以向社会获得捐助的方式进行创收,严重损害了儿童的合法权利和国家政策的严肃性。

公告平台不统一,在一定程度上流于形式。公告是帮助儿童寻找亲人的重要程序,也是确定被收养儿童身份的必经阶段。但目前此程序难以完全有效发挥作用。根据规定,国内收养公告应刊登在市级的地方报纸上,但收养登记机关却设在区县级,很不统一;而涉外收养依据规定应在省级地方报纸上刊登,于是就出现了同是弃儿,公告平台却不统一的怪现象。由于缺乏统一的公告平台,亲人寻找弃婴、儿童也无异于大海捞针。

三、对收养工作的几点思考

科学设计收养流程,简化涉外收养程序。在充分进行科学论证的基础上,删减冗繁程序,简化工作步骤,缩短收养周期,尽可能减轻福利院的送养成本,采取更加灵活的方式提高收养工作效率。积极探索取消或简化包括婴幼儿尿检在内的一些过多、过严的要求。其次,应适当提高涉外收养捐赠费的标准,使捐赠费用能够满足收养儿童的抚养需要,减轻福利院的工作负担。

清除障碍,确保送养渠道的高效、畅通。进一步明确收养登记机关的工作责任,取消收养登记必须当事人做出以后不违反计划生育政策的保证协议,保证送养渠的畅通。公民送养子女后是否会违反计划生育政策问题,属于收养的后置性问题,且与收养行为是否成立与合法没有本质联系。对于公安部门无法出具拣拾证明的,可以通过公告确认其弃婴、弃儿身份。

因地制宜,细化规范,解决收养配对不科学问题。改变以往过于刻板的由收养机构主导的方式,从“ 以民为本、为民服务”理念出发,区分不同情况,优先安排与被送养儿童有特殊感情的家庭进行定向配对,尤其是愿意收养残疾儿童更应优先,使收养工作彰显人性的光辉。

发挥政策导向作用,加大送养力度。进一步解放思想,转变观念,涉外收养中可采取收养残疾儿童家庭优先配对的方式,鼓励有迫切收养愿望的外国家庭优先收养。对愿意收养残疾儿童的家庭可以简化手续,优先办理,甚至可以尝试减少一些自愿捐赠款额度,让那些残疾婴幼儿童能得到更好的治疗和生活环境,也能满足一部分国外家庭热心慈善、奉献爱心的美好愿望。国内收养可采取对收养残疾儿童的家庭授予荣誉称号和发放补贴相结合等方式,从国家政策和社会舆论等方面予以正确引导。

尝试引入第三方力量,制定科学的“家庭经济能力评估机制”。收养家庭的经济能力评估是被收养儿童能否健康成长的关键,也是关系收养工作能否真正体现人文关怀、实现科学发展的重要环节。应当制定科学的“家庭经济能力评估标准”,并委托专业社会力量进行实际操作和跟踪管理,保证被收养儿童能够健康成长。由于此项评估的专业化水平要求很高,程序复杂,工作量大,有必要引入第三方社会组织的力量来开展专项工作。

建立统一的收养公告信息平台。各省、直辖市、自治区应确定相对一致的查找弃婴儿童的媒体,让遗失婴儿、幼儿家庭直接在相对固定的媒体上查寻,提高查找准确率,缩短公示期,减少收养后遗症。(来源:民政部门户网站)

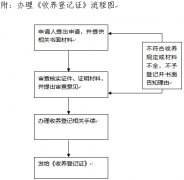

《收养登记证》办理程序

《收养登记证》办理程序